こんにちは。文丘雄清です。

ゴールデンウィークはずっと在宅でセミナーやコンサル付けでしたが、今日は唯一、外出した日でした。

とあるお寺で法話をさせていただきました。

蓮如上人の疫癘の御文についてです。

御文は、浄土真宗本願寺八世蓮如(室町時代、1415年2月25日-1499年3月25日)が、布教の方法(親鸞聖人の二百回忌がきっかけと言われている)として、全国の門徒に対し消息として40年以上送った仮名書きの法語のこと。

蓮如上人の孫の圓如(えんにょ、浄土真宗の僧)が、二百数十通の中から八十通を選び五帖に年代別に編集した物を「五帖御文(ごじょう おふみ)」といいます。

人の心を動かすには、わかりやすく、インパクトのあるメッセージが必要と考えた蓮如上人は、当時主流であった和漢混合文をあえて、かな文字口語体の手紙にしました。

シンプルでわかりやすい手紙は、難しい文章を読めない民衆の心に響き、多くの人に受け入れられました。

「伝わる文章」はいつの時代も大切ですね。

SNSのはしりともいえるのではないでしょうか。

そんな御文の中に、「疫癘の御文」があります。

疫癘(えきれい)は、疫病、流行病のことです。

『御文』の最後に「延徳四年六月 日」とあります。延徳4(1492)年は、蓮如上人78歳の時。

延徳4年より遡ること1486年から7年間に渡り疫病が流行り、合わせて飢饉、大雨、大風といわゆる天災に見舞われ、多くの人民死すとある。(『日本災変通史』池田正一郎著)

この『御文』は疫癘・天災が7年も続く中でしたためられたものです。

スペイン風邪(インフルエンザ)が流行した100年前もよく引き合いに出されますが、500年以上も前にもよく似た状況になっていたわけです。

当時は科学的な知見もなく、多くの僧侶が集められて祈祷が行われたり、平和を願って元号(延徳4年7月)が改められたりされた時代です。

ちなみに、15世紀初頭に描かれた《融通念仏縁起絵巻》では、入り口の前に大挙する鬼たちが疫病を表しています。念仏を唱えると鬼たちは退散していく様子が描かれています。

たくさんの人が一度になくなるので前世に悪いことしたのではないか、疫病で死ぬ人は成仏できないのではないか、疑いや差別する人も多く出てきたといわれています。

そのように、多くの人々がどうしていいか迷っている中で、門弟たちが疫病によって苦しむ人々に対して、どうすればいいのか、どう答えたらいいか、蓮如上人に尋ねたことに対して書かれたのが、この疫癘の御文。

蓮如上人は疫病に苦しんでいる、悲しみに暮れる人々に読み聞かせて、念仏の教えを伝えていくように勧められました。

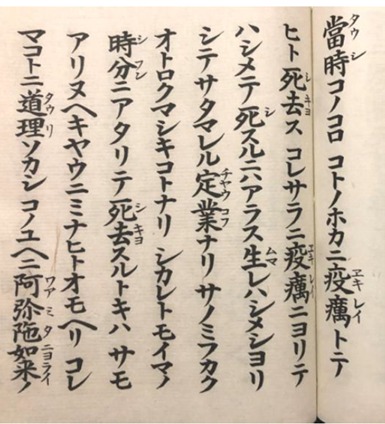

「当時このごろ、ことのほかに疫癘とてひと死去す。これさらに疫癘によりてはじめて死するにはあらず。生まれはじめしよりしてさだまれる定業なり。さのみふかくおどろくまじきことなり。

しかれども、いまの時分(じぶん)にあたりて死去するときは、さもありぬべきようにみなひとおもえり。これまことに道理ぞかし。」

近頃、たいそう多くの人が伝染病にかかって亡くなっております。これは、決して伝染病によって亡くなるのではなく、生まれた時から定まっている業の報いなのです。さほど深く驚くべきことではありません。

そうではありますが、今の時分にあたって死去しますと、きっと伝染病によって死んだに違いないというように人はみな思うもので、これももっともなことでありましょう。

「人は疫癘で死ぬのではない。疫癘はご縁であり、人が死んでいくことは生まれた時からあらかじめ定まっているものである。そんなに驚くべきことではありませんよ。」

という文章を見て、多くの人が驚いたのではないだろうかと感じてしまいます。

有名な「白骨の御文」(朝には紅顔ありて、夕べには白骨となれる身なり)でもありますが、言われていることはごもっとも。

死ぬ原因は生まれること。原因があるから結果がある。

元気な時は長生きしたい。

病気になったら、ころりと死んでしまいたい。

と言っても、それは無理な話。死ぬときは、自分で決めることはできず、ご縁しだいということなのです。

さまざまな迷信に惑わされない生き方をしましょう。

そんなこと言われても、、、という何とも言えない気持ちになります。

そう感じてしまうのは、自分の中に、死を怖れる心があるからだとおもいます。言い方を変えると、死にたくない気持ち、「生への執着」ですね。

それは都合の悪いことを見ないふり(正視しない)することやその気持ちかもしれません。

これまでの経験から、身の危険を感じると、自己防衛本能がはたらいて、危険を排除しようとします。生き残るためのことですが、どうしても攻撃的になってしまいます。

特にこの時期は、協力しあう方がいいとわかっていても、余裕がなく、誰もが他者に対して不寛容になってきているのかなと感じます。

個人にかぎらず、何かの集団や団体、組織もそうかもしれません。極限状態になると、本性が露わになってくるのでしょうか。

長い歴史で見れば、人間は数多くの病気と闘ってきました。

その中で、感染者を誹謗中傷したり、差別したりと同じ過ちを繰り替えて言います。

本当に恐ろしいのは細菌ではなくて、この無自覚な人間の根源的な病のほうなのかもしれないということを、蓮如上人は言いたかったのかもしれないですね。

この後、御文はまだ続きますが、専門的な話にもなるのでいったんここでストップ。

自然災害や疫病などを目の当たりにすると、大切にしてきたものがもろく崩れ去る時があります。こういう時こそ、心のよりどころを大切にしたいと思いますし、生死も含めて、見直すきっかけになるのではないでしょうか。

拙著のなかで自分のためにと思って、書いた文章があります。

大地に根を張っていない樹木が強風により倒れてしまうように

権力をよりどころにしている心は、力を失った時に崩壊します。

お金をよりどころにしている心は、貧乏によって挫けます。

名誉をよりどころにしている心は、謗りによって動揺します。

知識や理想をよりどころにした心は、現実に崩されてしまいます。

親や兄弟をよりどころにしている心は、彼らをなくした時に失墜します。

信念をよりどころにしている心は、一見丈夫そうに見えますが、煩悩に振り回されている人の信念はすぐに揺らいでしまいます。信念が揺らいだ時、簡単に倒れてしまうのです。

社会や煩悩に惑わされないためにも、しっかりとした心の軸を育てていくことが必要なのです。

私達は日常せわしなく働いてるからこそ、生・死について考えることがありません。

今日はお寺での永代経法会で法話をさせていただきました。

こういった機会に、今までの人生、これからの人生、そして今を生きるということについて、改めて考えてみることが必要ではないでしょうか

(後日、記事にする予定、法話の後のメモ書きとして置いておきます)